パレスチナやミャンマーにおける国家暴力の爆走とそれを容認する国際社会、琉球の方や、アイヌの方、性的マイノリティーの方など規範とされる国民から外れる人に対する排外主義、優生保護法や入管法など合法化された障がい者排除や人種差別など。「マイノリティー」や「当事者」同士の問題として、社会大半の「マジョリティー」や「非当事者」にとって「他人事」とされ、広がる無関心により助長され・作りだされる「日常化した暴力」が私たちの生活には蔓延していないでしょうか?そしてこれらの暴力は、大きな勢力だけでなく、一般庶民の私たち自身が、加害の当事者として放置し、支えている構造があります。

人権を剥奪され、偏見差別に晒された「当事者の語り」が、揺るぎない被害の記録として社会に広く受け継がれるべきである反面、辛い体験を「学び」や啓発のために繰り返し語ることを当たり前のように求められ、被害の当事者ばかりに負担がかかっていないか。命懸けで語った内容が搾取され消費されてしまっていないか。本来焦点を当てられるべき差別する側にいるサイレントマジョリティーの加害性に対する自覚や認識が完全に抜け落ちていないか。

この朗読会は、私たちの潜在的な差別意識により周縁化され、あらゆる形で不可視化されている人たちの言葉を、加害に加担する側の当事者として声に出して読み出し合います。各自が加害を生み出す優先思想やゼノフォビアと言った潜在意識と向き合い、植民地主義や資本主義という歴史的文脈と社会的構造の中の自分自身の立ち位置を確認できるセーファースペースを目指します。

他者同士で形成される社会の当事者として、「聞き手」として声を出し、耳を傾け、語り合うことで朗読会を超えた広い社会に、誰もがお互いを尊重し合い、安心できる空間の作り手としてセーファースペースを広げられないか。そういう思いで定期的に朗読会を開きたいと思います。

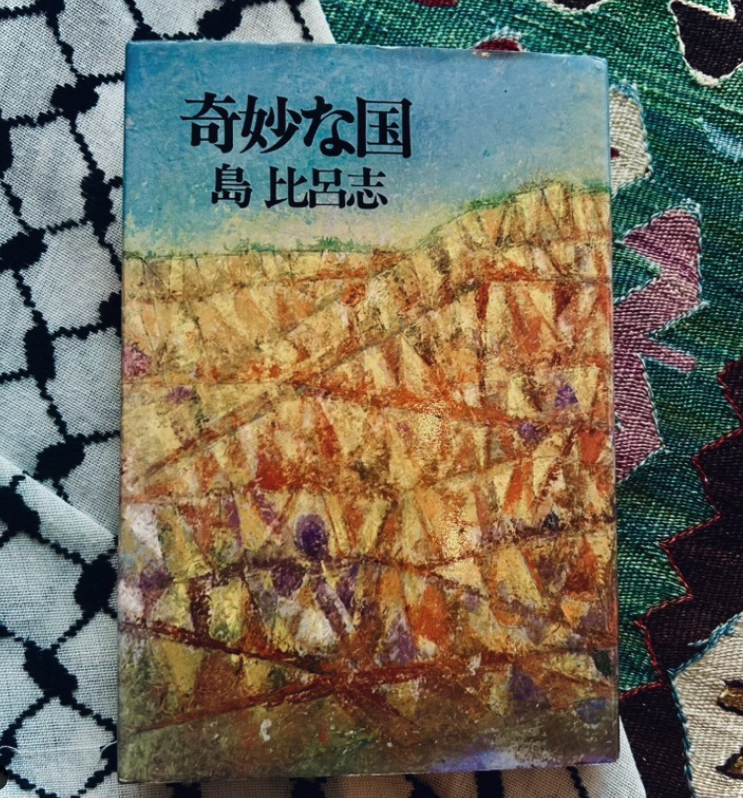

<あなたがたは、面積が四十ヘクタールで人口が千余人という、全く玩具のような小国が、日本列島の中に存在していることをご存知だろうか。p.4>

第一回目は、このような文章で始まる島比呂志著『奇妙な国』(1980)を取り上げます。国による人権侵害の責任を追求した作者が、ハンセン病療養所を人口千人余の国に見立てた小説です。

<どのような国、つまり資本主義の国にしろ社会主義の国にしろ、全ての国がその目標を発展ということにおいているのに反して、この国では滅亡こそが国家唯一の大理想だということだ。p.5>

「恐ろしい感染症」を根絶するという国が掲げた公益の名目の元、1907年から始まり1996年に廃止されるまで続いた隔離政策により終生隔離を強いられ、民族浄化と偏見差別の対象となってきたハンセン病患者とその家族たち。その被害は、強制労働、強制断種・堕胎に留まらず、離れ離れにされた家族関係の崩壊など現在も克服できない生涯続く深い傷跡を残しました。世界にも類を見ない90年近く続いた日本の隔離政策は憲法違反であるという判決を受け、回復者と家族に対して国の賠償責任が認められた今も尚、ほとんどの方は偏見差別を恐れ匿名でしか自分の体験について発言できない状況は続いています。彼らが恐れているのは、私たち社会の排他的な視線です。

ハンセン病は非常に感染力が弱いにも関わらず、戦後治療薬が普及された後も隔離政策をさらに強化し、ハンセン病に対する間違った情報を社会に植え続けた日本政府。そのような誤った国の政策により作り出された偏見差別のもと「無らい県運動」という一般市民がハンセン病患者を告発し、社会から排除してきた社会側の責任も問われ続けています。これは、私たち一人ひとりの世界や他者との関わり方を表した問題です。

現在日本には13の国立ハンセン病療養所が存在します。1909年、帝国主義を背景に文明国家を目指す政府が「国辱」として見なしたハンセン病患者を収容するために5つの療養所が建てられました。それ以降、隔離された生活の中でも言葉を紡ぎ、書くことで人間性や尊厳ある暮らしを立ち上げて来た人々により俳句、短歌、随筆や小説など多くの文芸作品が残されています。それらは自分たちを排除した国や社会の私たちに向けて紡がれた「宛名のない手紙」(島比呂志)です。手紙を受け取り、声に出すことで、語り掛けられているメッセージを一緒に共有し、自分達が他者に向ける眼差しを感じ合ってみませんか?

主催:戸田ひかる @ito_hen2019

お申し込みはコチラ まで。